物語

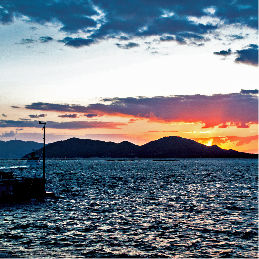

(※写真は2016年の初演時のものです。クリックで拡大表示します。)『風が吹いた、帰ろう』は、香川県の大島と東京を舞台に展開する、ハンセン病をめぐる群像劇。

昭和初期、夫に離縁され子供と引き離され、

大島の療養所に隔離された女性「和」。

昭和初期、夫に離縁され子供と引き離され、

大島の療養所に隔離された女性「和」。

生活の変化に戸惑い、孤独感と理不尽さに苦しみつつも、島に生き、島で愛を育み、別れを味わい、

時に偏見や差別にさらされ、島で年老い、やがて島で死んでいった。

そんな彼女の生涯に軸を置き、

現代を生きる「私たち」がハンセン病という事象に触れ、

少しずつ心を動かされていく様子を、

等身大の視座で丁寧に描いていく。

そんな彼女の生涯に軸を置き、

現代を生きる「私たち」がハンセン病という事象に触れ、

少しずつ心を動かされていく様子を、

等身大の視座で丁寧に描いていく。

ある劇作家は、

大島青松園で演劇ワークショップをしたことがきっかけでハンセン病に深い関心を抱き、

島の成り立ちを神話時代にまでさかのぼる勢いで、徹底的に調べ始める。

ある劇作家は、

大島青松園で演劇ワークショップをしたことがきっかけでハンセン病に深い関心を抱き、

島の成り立ちを神話時代にまでさかのぼる勢いで、徹底的に調べ始める。

ある男は、東京の会社員。

戸籍から消されたハンセン病の祖母(約20年前に逝去)の存在が判明し、

婚約を破棄された。以降、人生の歯車がうまく回らなくなっていく。

彼は、祖母がかつて暮らしていたという大島青松園を訪れるが……。

ある男は、東京の会社員。

戸籍から消されたハンセン病の祖母(約20年前に逝去)の存在が判明し、

婚約を破棄された。以降、人生の歯車がうまく回らなくなっていく。

彼は、祖母がかつて暮らしていたという大島青松園を訪れるが……。

ある演劇ユニットは、歌あり踊りありの祝祭劇を得意としており、

現在は療養所でのシェークスピア劇の上演に向け、稽古に励んでいる。

普通とは違う(と彼らは思っている)観客に見せることに悩む彼ら。

下見に大島を訪れ、東京で稽古し、議論を重ね、下見時に行き損ねたメンバーもやがて大島を訪れ……。

ある演劇ユニットは、歌あり踊りありの祝祭劇を得意としており、

現在は療養所でのシェークスピア劇の上演に向け、稽古に励んでいる。

普通とは違う(と彼らは思っている)観客に見せることに悩む彼ら。

下見に大島を訪れ、東京で稽古し、議論を重ね、下見時に行き損ねたメンバーもやがて大島を訪れ……。

ある新米編集者は、

無関心・無感動のまま都会の日々を過ごしていた。

気まぐれに老人を助けたことが縁で、表現活動にたずさわる女性に恋をし、

ハンセン病と関わり始める。彼はその女性に会いたいがために、

ハンセン病関連の書籍を企画し、大島を訪れることになる。

ある新米編集者は、

無関心・無感動のまま都会の日々を過ごしていた。

気まぐれに老人を助けたことが縁で、表現活動にたずさわる女性に恋をし、

ハンセン病と関わり始める。彼はその女性に会いたいがために、

ハンセン病関連の書籍を企画し、大島を訪れることになる。

ある無職の女は、

世と人を恨みつつ無為に日々を過ごしていた。

ある日、人ごみのなかで大島青松園元入所者の老人と知り合う。

そのことがきっかけとなり、友人と共に大島を訪れ、

多くの人たちと出会うようになり、世界の見え方が少しずつ変わっていく。

ある無職の女は、

世と人を恨みつつ無為に日々を過ごしていた。

ある日、人ごみのなかで大島青松園元入所者の老人と知り合う。

そのことがきっかけとなり、友人と共に大島を訪れ、

多くの人たちと出会うようになり、世界の見え方が少しずつ変わっていく。

ある女性たちは、

昭和初期に大島に隔離され、らい予防法廃止の前年に亡くなった「和」

の生涯を題材に、歌とダンスのパフォーマンス作品を作ろうとしてる。

彼女たちは積極的に題材にあたり、大島も訪れ、やがて力強い「作品」を生み出していく。

ある女性たちは、

昭和初期に大島に隔離され、らい予防法廃止の前年に亡くなった「和」

の生涯を題材に、歌とダンスのパフォーマンス作品を作ろうとしてる。

彼女たちは積極的に題材にあたり、大島も訪れ、やがて力強い「作品」を生み出していく。

人と人が出会えば、小さな「波」が生まれる。

波はやがて、交わりあい、大きなうねりとなっていく。

今を生きる「私たち」が、ハンセン病とどう向き合っていくかを問いかける現代演劇。

たくさんの笑い、ダンスパフォーマンス、音頭、歌なども交えながら。

『風が吹いた、帰ろう』

そして、充分な準備期間を経て……

そして、充分な準備期間を経て……

劇団桃唄309の長谷基弘です。

劇団桃唄309の長谷基弘です。